日本の伝統芸能「落語」を嗜むうえで知っておきたい名作・定番演目を紹介!

今回は、落語の一ジャンルである「怪談噺」の定番『一眼国』(いちがんこく)について、あらすじや登場人物、楽しむための豆知識をわかりやすく解説します。

記事の最後には、試しに聴いてみるためのサービスも紹介していますので、ぜひご覧ください。

大人の嗜みの入口として「わかった気になる」を応援する情報を発信しています。

日本の伝統芸能「落語」。そこには磨き抜かれた知性と、今も昔も変わらない人間の機微が満ち溢れています。

落語を楽しむことは、江戸の文化や価値観を知ること、人間の滑稽さや強かさ(したたかさ)を再確認すること、人を惹きつける物語や話し方とは何だろうと考えてみること、です。

そんな大人の嗜みとしての「はじめての落語」を応援するため、落語に関する基本的な知識やおすすめの名作落語を、初心者の方にもわかりやすく紹介します。

すぐに『一眼国』を聴きたい方はすぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービスをどうぞ

『一眼国』(いちがんこく)とは?

『一眼国(いちがんこく)』は見世物のために一つ眼を捕まえに行った男が辿る顛末を描いた怪談噺です。

ストーリーはわかりやすくポップでありながらも、所々でゾッとさせられるような緊迫感のあり、面白可笑しいばかりではない落語の魅力を味わえる演目です。

舞台、登場人物、あらすじ

≪舞台≫

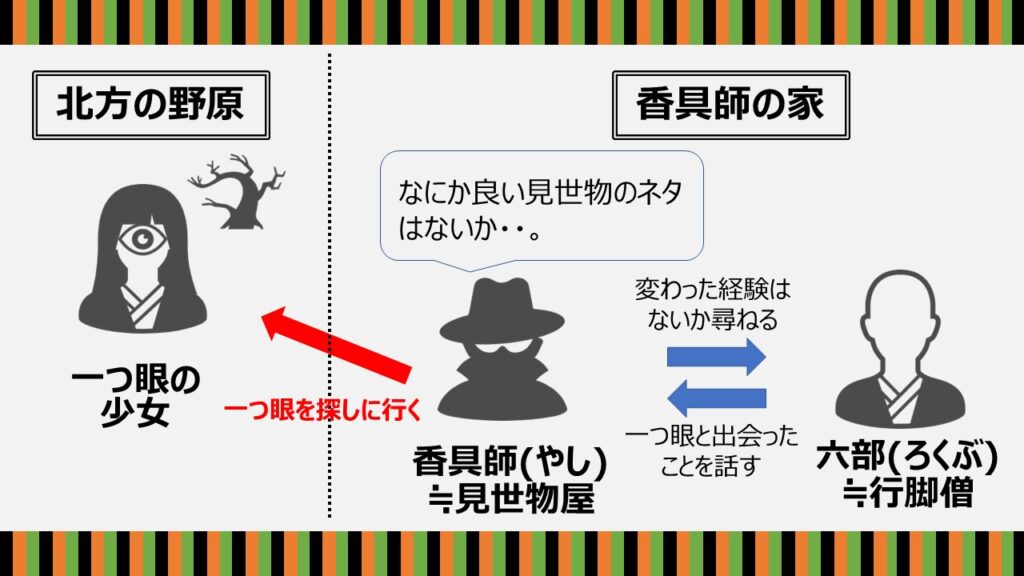

・香具師(やし)の家

・北方の野原

≪主な登場人物≫

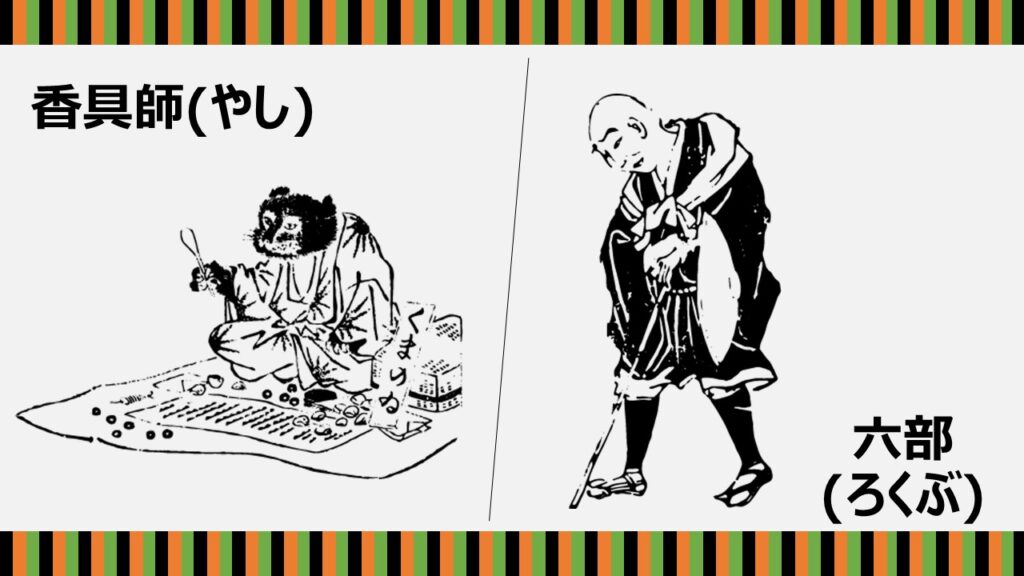

・香具師(やし)

・六部(ろくぶ)

・一つ眼の少女

≪あらすじ≫

江戸で見世物小屋を開くことを生業としている香具師(やし)の男は、諸国を巡礼している六部(ろくぶ)を家に招き、食事を御馳走する。見世物小屋にとっては、珍しい物事をいかに見つけるかが生命線。全国各地を巡っている六部から、珍しい話が聴けるのではないかと目論んでのことである。

食事を終えた六部は、自身が遭遇した恐ろしい体験について話す。江戸から北へ百里あまり行った土地に人家のない広い野原があり、そこに立つ榎の木の下で、一つ眼の少女に会った日のことを・・。これを聞いた香具師は大喜びで六部を送り出し、さっそく路銀を調達して北の土地へ向かう。

北方の野原に到着した香具師だったが、特に変わったことは起こらない。さては六部に担がれたかと怒り出す香具師だったが、やがて野原に立つ榎の木を見つける。そこを通り過ぎようとしたとき、不意に生温かい風が吹き、どこからか鐘の音が聞こえてくる。「おじさん、おじさん」という声に振り向くと、そこには四、五歳くらいの女の子が立っている。女の子が顔を上げると、のっぺりとした顔の額に大きな眼がひとつ。六部の言っていた一つ眼の少女である。

香具師は待ってましたとばかりに少女を担ぎ上げ、連れ去ろうとする。少女が叫び声を上げた瞬間、どこからか早鐘と法螺貝の音が響く。すると、そこかしこから百姓風の男が大勢現れ、慌てて逃げようとした香具師を取り押さえる。そのまま香具師は、奉行所へと連れていかれる。

奉行所の白洲でそっと辺りを見渡すと、自分を捕らえた百姓たちも奉行所の役人も、みんな一つ眼であった。しまった、知らぬうちに一つ眼の国に迷い込んでしまったと恐れおののく香具師に向かい、役人が顔を上げろと命じる。

≪オチ≫

百姓 「この野郎、面あげろ!」

役人 「あっ!こいつは不思議だ、目が二つある。調べは後回しだ。さっそく見世物へ出せ」

落語の入門にはこちらの書籍がおすすめ!

ゼロから分かる!図解落語入門

週刊少年ジャンプで連載中の「あかね噺」もおすすめですよ。

あかね噺 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)

『一眼国』の聴きどころ

落語は、人の失敗を描いた滑稽噺や、家族の情愛を描いた人情噺が演目の多くを占めますが、人知を超えた恐ろしい体験を描いた怪談噺も存在します。

『一眼国』は、一つ眼という(私たちの世界で言う)妖怪の類をモチーフとした演目です。

怪談噺の中でも話の筋がわかりやすく、怨念渦巻く幽霊物などに比べればポップな印象がある噺です。

しかし、六部が自身の経験を語るシーンや、一つ目の集団に追われる場面など、要所に迫力のある語りが散りばめられており、緊迫感を感じながら楽しめる演目となっています。

最後は、一つ眼を捕まえて見世物にしようとしていた男が逆に捕まって見世物に出されるという逆さオチとなっています。

一見落語らしい滑稽な結末にも思えますが、異世界に迷い込んでしまった挙句に見世物にされるというのは、もし自分の身に降りかかったらと想像するとゾッとする結末です。

また、私たち人間の世界では「一つ眼」という存在は奇異なものですが、逆に一眼国に行けば「二つ眼」の私たちが異形の者として扱われる、という点には考えさせられるものがあります。

私たちが当然と考えている”常識”は限られた世界でしか通用しない狭量な価値観であり、場所が変わればまた違う価値観が存在する。

そんな現実の世界にも通じる哲学的なテーマが含まれた噺のようにも思えます。

楽しむための豆知識

『一眼国』をより楽しむため、背景や噺の中に出てくる言葉をいくつか解説します。

- 香具師(やし)

市が立つところや縁日に露店を出し、見世物などを披露する商売人のこと。明治以降においては、露店で興行・物売りなどをする人を指し、的屋(てきや)とも呼ばれます。古くは香具師(こうぐし)とも読み、大道芸などで客寄せをして薬や香具を売っていた露天商がその語源となっていると言われています。

江戸時代、両国などの盛り場にはたくさんの露店や見世物小屋が立ち並び、庶民の人気を博していました。しかし見世物の中には“もぎ取り小屋”と呼ばれるようなインチキ業者(金をもぎ取って終わり)も多くあったそうです。

例えば落語で良く紹介されるインチキ見世物のひとつに「六尺の大イタチ」というものがあります。そんなに大きなイタチなら見てみようとお金を払って小屋に入ってみると、大きな板切れに血のりがつけられている(板・血)、といった具合です。 - 六部(ろくぶ)

本来は「六十六部」と呼び、全国六十六か所の霊場に書写された経典を一部ずつ奉納して回る修行僧のことを指していましたが、のちに経を納めながら諸国霊場を巡礼する行脚僧のことを広く指すようになりました。六部は長い巡礼期間の中で、道中の家々に食事や宿を恵んでもらう場面も多くありました。そのような場合には、一宿一飯の御礼として家の仏壇へ読経をするなどのお返しを行っていたそうです。

仏教においては、修行僧の“所有欲”を否定するという意味合いから、他者から恵みをもらうという行為が信仰的行為ないしは修行の一環として位置づけられています。現代においても托鉢僧などはその現れと言えますね。

すぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービス

今すぐ『一眼国』を聴いてみたい!という方のために、YouTubeで聴けるもの、音楽配信サービスで聴けるものを紹介します。

特にAmazon Music Unlimitedで聴ける『子ども落語集』の一席はとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。

YouTube 柳家小袁治の一席

真打ち歴40年超のベテランであり、『東北弁金明竹』などの独自の持ちネタも人気の柳家小袁治さんのYouTubeチャンネルより。

親しみも感じるような枕での落ち着いた語り口から、クライマックスに至る迫力ある畳みかけまで、落語家の技量というものを存分に感じられる一席となっています。

Amazon Music Unlimited 『子ども落語集』

Amazon Music Unlimitedでは、『子ども落語集』というアルバムの中で、蜃気楼龍玉さんの『一眼国』を聴くことができます。

『子ども落語集』は、お子さまの集中力が続きやすい10〜20分程度に演目のエッセンスを凝縮した落語コンテンツです。

“子ども落語”とは言いながら、本格的な古典落語と遜色ないクオリティとなっていますので、子どものみならず大人の入門編としてもおすすめです。

Amazon Music Unlimitedは、月額定額制の音楽配信サービスですが、最初の30日間無料でお試しできます。

Amazon Music Unlimitedの30日間無料お試しはこちらなお、『子ども落語集』のCD版は、全話台本つきで、わかりやすい落語文章(ルビつき)やことばの説明も載っています。

親子で落語を聴いてみたい方にぴったりの商品ですので、CDでの購入もおすすめです。

おわりに

今回は定番演目『一眼国』について解説しました。

わかった気になっていただけましたでしょうか?

本記事で興味を持っていただけた方は、ぜひ奥深い「落語の世界」に足を踏み入れてみてください。