日本の伝統芸能「落語」を嗜むうえで知っておきたい名作・定番演目を紹介!

今回は、店に居残った男のしたたかな振る舞いがおもしろい定番演目『居残り佐平次』(いのこりさへいじ)について、あらすじや登場人物、楽しむための豆知識をわかりやすく解説します。

記事の最後には、試しに聴いてみるためのサービスも紹介していますので、ぜひご覧ください。

大人の嗜みの入口として「わかった気になる」を応援する情報を発信しています。

日本の伝統芸能「落語」。そこには磨き抜かれた知性と、今も昔も変わらない人間の機微が満ち溢れています。

落語を楽しむことは、江戸の文化や価値観を知ること、人間の滑稽さや強かさ(したたかさ)を再確認すること、人を惹きつける物語や話し方とは何だろうと考えてみること、です。

そんな大人の嗜みとしての「はじめての落語」を応援するため、落語に関する基本的な知識やおすすめの名作落語を、初心者の方にもわかりやすく紹介します。

すぐに『居残り佐平次』を聴きたい方はすぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービスをどうぞ

『居残り佐平次』(いのこりさへいじ)とは?

『居残り佐平次(いのこりさへいじ)』は金を持たずに品川で遊び大見世に居残ることになった男を描いた、遊郭を舞台とする廓噺(くるわばなし)です。

金を払うまで居残りをさせられているはずの、佐平次の図々しくも軽妙な言動がおもしろい、通好みの演目です。

舞台、登場人物、あらすじ

≪舞台≫

・品川の大見世

≪主な登場人物≫

・佐平次

・友人たち

・大見世の若い衆、遊女、主人

≪あらすじ≫

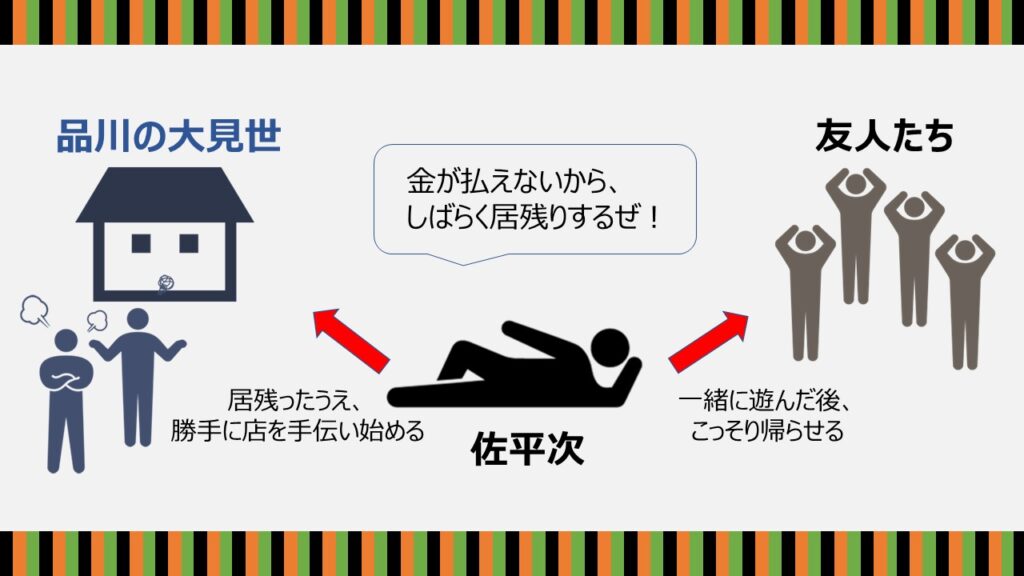

とある長屋に住む佐平次という男が、友人たちを集めて品川宿の遊郭に行こうと提案する。友人たちは遊郭で遊ぶような金はないというが、佐平次が金のことは任せておけと言うので、連れ立って品川へ向かう。

一行は品川の大見世(格式の高い遊郭)に上がり、飲んで食べて芸者を揚げての大騒ぎ。翌朝、勘定の心配をする友人たちをさっさと家に帰し、佐平次ひとりが残る。

佐平次は、勘定を取りにやってきた店の者に、さっき帰った仲間がまた金を持って遊びに来る、それまで私の方で場を繋いでおこうなどと言い、勘定をはぐらかしながらまた酒を飲む。

さらに翌日になり、痺れを切らした店の者に詰問されると、佐平次は「金は無いし、先日の仲間は知り合ったばかりでどこの人かわからない」と答える。店の者が慌てふためく中、佐平次は悪びれた様子もなく、自ら布団部屋に移り”居残り”となる。

やがて夜になり店が忙しくなると、佐平次は布団部屋を抜け出し、勝手に客の座敷に上がりこんで客あしらいを始める。客は、妙な男だとは思いながらも、楽しく酒に付き合ってくれる佐平次を気に入り、祝儀を渡すようになる。数日もすると、あちこちの座敷から「あの居残りはいないのか」と声がかかるようになり、佐平次は次々とお座敷を回って客あしらいをするようになる。

この状況に、本来の客の相手をして祝儀をもらうはずの若い衆から不満が続出。店の主人に状況を伝え、佐平次を追い出してほしいと訴える。佐平次を呼び出した店主は、勘定はいらないから帰ってくれと言う。しかし佐平次は、自分は罪人なのでもう少しこの店で匿ってほしいと言う。そんなことを聞いてしまったら、なおのこと店にいてもらっては困る。主人は佐平次に言われるまま、当面の金や着物を与え、ようやく佐平次を追い出すことに成功する。

佐平次は、様子を伺いに後をついてきた若い衆に、自分は居残りを生業としている居残り佐平次だと名乗る。急いで店に帰ってきた若い衆から顛末を聞いた主人は激怒する。

≪オチ≫

主人 「あの野郎、おこわにかけやがったな」

若い衆 「旦那の頭がごま塩ですから」

落語の入門にはこちらの書籍がおすすめ!

ゼロから分かる!図解落語入門

週刊少年ジャンプで連載中の「あかね噺」もおすすめですよ。

あかね噺 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)

『居残り佐平次』の聴きどころ

落語に描かれる江戸庶民の“遊び”と言えば、遊郭での遊び。

遊郭は廓(くるわ)とも呼ばれることから、遊郭を舞台とした落語演目は「廓噺」(くるわばなし)と呼ばれます。

当時は吉原という幕府公認の遊郭も存在したことから、庶民にも広く親しまれた(?)遊びであったようです。(吉原の公認遊郭は、昭和に成立した「売春禁止法」によって廃絶されています)

ただ、遊郭の格やランクによってはその料金はかなり高額なものとなり、見栄を張って遊んだ挙句支払ができないといった例もあったようです。

当時の遊郭において代金を支払えなかった者は、家族や知人が代金を支払いにくるまで、行灯部屋や布団部屋に軟禁された(居残りとされた)そうです。

さらに単に軟禁するだけでなく、店先に大きな樽をおいてその中に客を入れ、自由を奪ったうえで見せしめにしている様子を描いた浮世絵も残っており、本来「居残り」は何をされても文句を言えないような弱い立場であったと思われます。

『居残り佐平次』は、居残りさせられているはずの佐平次が、あれよあれよと大見世を手玉に取っていく様がおもしろい演目です。

前半は、佐平次が友人たちを連れて座敷に上がり、好き放題に遊びを楽しむ場面。

その後の居残りに向けた布石として過剰に派手にやっているという面もあると思いますが、江戸っ子の金に糸目をつけない豪胆な遊びっぷりというのはこういうものかと思えるシーンです。

その後、ひとり残った佐平次が店の者を相手に支払いをはぐらかす口八丁ぶり、後半にかけての図々しくも憎めない佐平次の客あしらいなど、とても聴きどころの多い噺となっています。

『居残り佐平次』の元々のオチは、あらすじに書いた内容です。

「おこわにかける」とは、「人を騙して金をとる、一杯食わせる」といった意味の古い慣用句です。

一方「頭がごま塩」とは、髪に白髪が交じっている中年男性の頭を指します。

それぞれの言葉の意味合いと、赤飯などのおこわにごま塩を振って食べることをかけた地口オチ(ダジャレ)となっています。

ただこのオチは、現代ではあまり馴染みのない言葉を用いていてわかりにくいということから、演者により様々に工夫をこらしたオチが考案されています。

例えばオチの手前で、遊郭の主人が「仏と言われるような善人」であるということを言っておいたうえで、

若い衆 「旦那、あいつは居残りを商売にしてるやつです。また来るといってました」

主人 「冗談じゃない、二度も三度もこられてたまるか」

若い衆 「旦那が仏といわれてますから。仏の顔も二度三度」

と締めるもの。

また、佐平次が稼いだ金で飯屋でもやろうと若い衆に言ったことを受けて、

若い衆 「旦那、あいつは居残りを商売にしてるやつです。儲かった金で飯屋をやると言っていました。」

主人 「なんだと。どうりで一杯食わせやがった」

といったオチとするパターンなどがあります。

個人的には、立川談志の考案した以下のオチが、落語を嗜んでいる人には馴染みがある「裏を返す」という言葉を使ったとても粋なオチであると思います。

※「裏を返す」については、後ほど解説します。

佐平次の悪行を聞いた主人が若い衆に言う。

主人 「あいつを表から帰してやんな」

若い衆 「旦那、何であんなやつを表から帰すんですか?裏から追い出せば・・・。」

主人 「あんな奴に裏を返されたらたまらない」

楽しむための豆知識

『居残り佐平次』をより楽しむため、背景や噺の中に出てくる言葉をいくつか解説します。

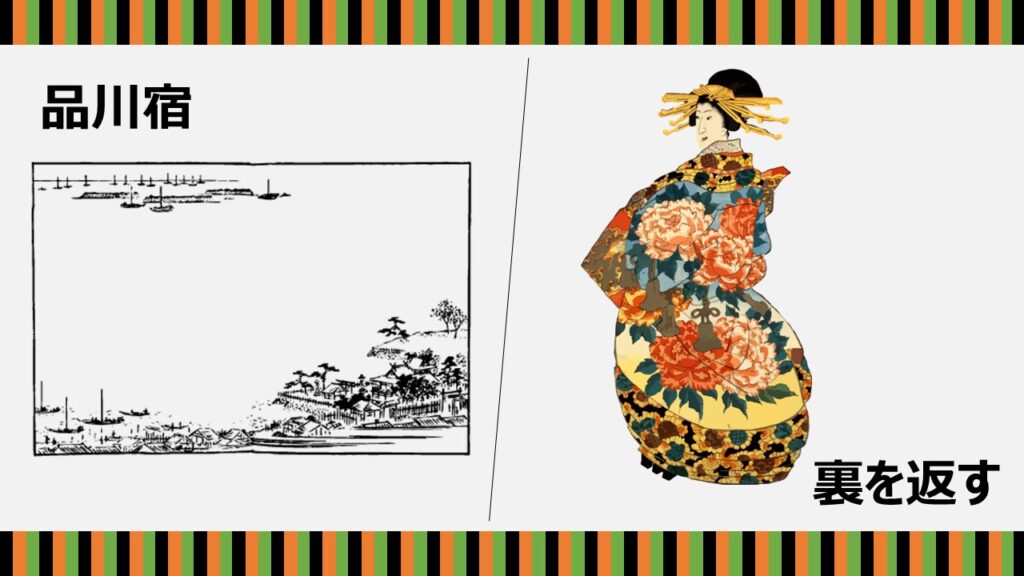

- 品川宿

前述の通り、江戸時代には「吉原」が幕府公認の遊郭でしたが、その他にも非公認ながら、様々な町に遊女が集う店がありました。

その中でも、当時の主要街道の根元にあたる「品川宿」「内藤新宿」「板橋宿」「千住宿」は、四宿と呼ばれる有名な遊郭街でした。

「品川宿」は、吉原が”北”と呼ばれるのに対し”南”と呼ばれ、東海道の最初の宿場町として特に栄えました。

幕府非公認であったことから大っぴらに「遊郭」とは名乗れなかったため、表向きは遊女屋は旅籠屋、遊女は飯盛り女として届け出がなされていました。 - 裏を返す

遊郭において、リピーターとして2度目の来店をすることを「裏を返す」と言います。

遊郭にまつわる俗諺の中に、「遊びをして裏を返さぬは客の恥、馴染みを付けさせぬは花魁の恥」という言葉があります。

初めて訪れた客には、店としても初回サービスの意味合いで割引料金で遊びを提供するのが通例であったそうです。

そうやってサービスをしてもらったのに裏を返さない、つまりもう一度来訪し定価で遊んで店に金を落とさないのは客として野暮で無粋ということです。

また遊郭では、3回目以降の来訪の客を「馴染み」と呼びます。

客が義理を果たす2回目の来訪までに、お客様の心を掴めずに馴染みとすることができないようなことがあれば、それは花魁の腕が鈍い、ということになります。

金さえ払えば何でもあり、ということではなく、遊女・客の双方に果たすべき義理や責任があったということですね。

すぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービス

今すぐ『居残り佐平次』を聴いてみたい!という方のために、YouTubeで聴けるもの、音楽配信サービスで聴けるものを紹介します。

特にAmazon Music Unlimitedで聴ける桃月庵白酒さんの一席はとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。

YouTube 古今亭文菊の一席

日本の伝統文化に関するイベントなどを主催している「竹ノ輪」が運営するYouTubeチャンネル『タケノワ座』より。

古今亭文菊さんの落語を収録した『文菊のへや』という企画で、通常は有料配信コンテンツですが、現在その一部がYouTubeで無料公開されています。

Amazon Music Unlimited 桃月庵白酒の一席

Amazon Music Unlimitedでは、桃月庵白酒さんの『居残り佐平次』を聴くことができます。

非常にくだらなくて面白い枕から始まる一席で、客席も含めて後半に向けて徐々に盛り上がっていく一体感があり、実際に寄席にいるような感覚で楽しむことができる一席となっています。

Amazon Music Unlimitedは、月額定額制の音楽配信サービスですが、最初の30日間無料でお試しできます。

Amazon Music Unlimitedの30日間無料お試しはこちらおわりに

今回は定番演目『居残り佐平次』について解説しました。

わかった気になっていただけましたでしょうか?

本記事で興味を持っていただけた方は、ぜひ奥深い「落語の世界」に足を踏み入れてみてください。