今回は、落語を嗜み始めるにあたって知っておきたい「落語家の階級制度」についてわかりやすく紹介します。

ひとくちに落語家といっても、入門したての見習いから、弟子を持つ大師匠まで、様々な方がいらっしゃいます。

東京を中心としたいわゆる「江戸落語」の世界では、入門から落語家としてひとり立ちするまでの「階級制度」というものがあります。

落語の道を志した方が、どんな道のりを辿っていくのか。一緒に確認していきましょう。

大人の嗜みの入口として、「わかった気になる」を応援する情報を発信しています。

日本の伝統芸能「落語」。そこには磨き抜かれた知性と、今も昔も変わらない人間の機微が満ち溢れています。

落語を楽しむことは、江戸の文化や価値観を知ること、人間の滑稽さや強かさ(したたかさ)を再確認すること、人を惹きつける物語や話し方とは何だろうと考えてみること、です。

そんな大人の嗜みとしての「はじめての落語」を応援するため、落語に関する基本的な知識やおすすめの名作落語を、初心者の方にもわかりやすく紹介します。

落語家の階級とは?

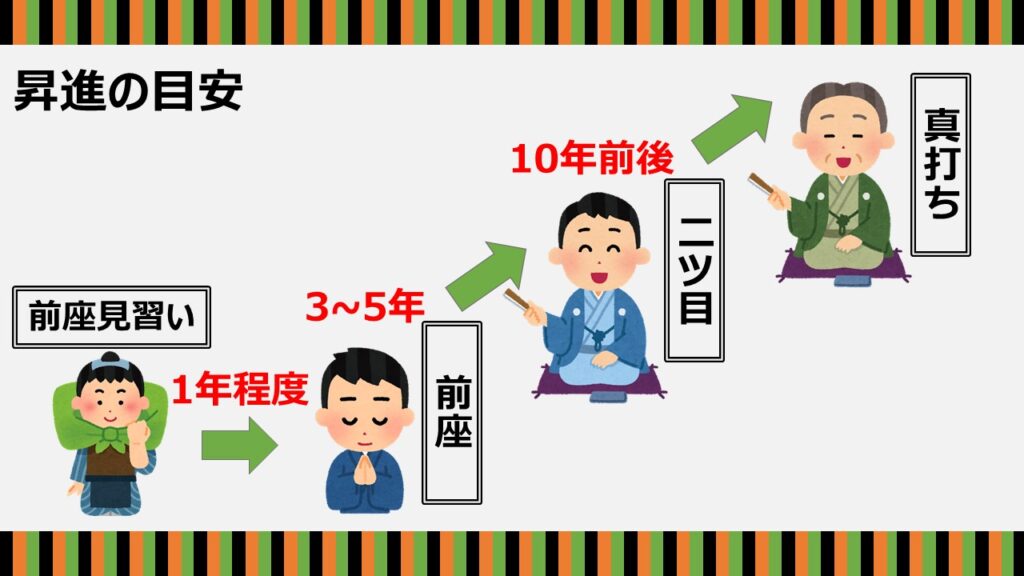

落語家を志した方が一人前の落語家になるまでには、「前座見習い」「前座」「二ツ目」「真打ち」という4つの段階を経ることになります。

このうち「前座見習い」を除いた3つの段階を「江戸落語の三階級」とも呼びます。

なお、関西を中心とした上方落語には、こういった階級制度はありません。

それぞれの階級について、順に解説していきます。

落語の入門にはこちらの書籍がおすすめ!

ゼロから分かる!図解落語入門

週刊少年ジャンプで連載中の「あかね噺」もおすすめですよ。

あかね噺 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)

落語家の基礎を知る「前座見習い」

落語家になるには、まずは真打ちである落語家に弟子入りすることから始まります。

自分が一生の師弟関係を結びたいと心に決めた師匠に直談判し、弟子入りを認められればそこから「前座見習い」となります。

前座見習いとは、その名の通り“見習い”の身分です。

落語の演目の稽古もしますが、まだ寄席の楽屋に入ることは許されません。

師匠の家の雑用やカバン持ちを主な仕事としながら、着物の畳み方や鳴り物の稽古といった前座になるための修業を積みます。

こういった修行期間を1年ほど過ごし、ある程度の基礎ができたと師匠に認められれば、晴れて前座として楽屋入りをすることができます。

出演者でありアシスタント「前座」

「前座」は、寄席で最初に高座に上がる役割です。

前座になると、寄席の楽屋に入ることを許され、お客様の前で落語を演じることができるようになります。

前座は出演者であるとともに、寄席の進行をサポートしたり様々な楽屋仕事を行ったりするアシスタントとしての役割も担っています。

楽屋においては、掃除やお茶の用意、下足番、師匠の着物の着付けや片付けなど、先輩方が気持ち良く過ごせるよう動き回ります。

寄席の進行にあたっては、開演や終演を知らせる太鼓を叩いたり、出演者が変わる際に座布団を裏返してメクリをめくるといった「高座返し」を行なったりします。

自分の高座もある中で様々な仕事をこなさなければならず、前座は非常に忙しい役割と言えます。

前座は自分の高座において、いわゆる「前座噺」を披露します。

「前座噺」の厳密な定義はありませんが、その日の寄席の最初の演目であるため、比較的短くて笑いどころがわかりやすい噺が選ばれる傾向があります。

また落語家として勉強中の身分でもあることから、登場人物の演じ分けが容易であったり、軽妙な長セリフが多く出てくる“口慣らし”的な演目が「前座噺」と呼ばれています。

前座噺の定番としては、『寿限無』や『金明竹』、『牛ほめ』などがあります。

通常、3~5年ほど前座を務めた後、「二ツ目」へ昇進します。

活動範囲が広がる「二ツ目」

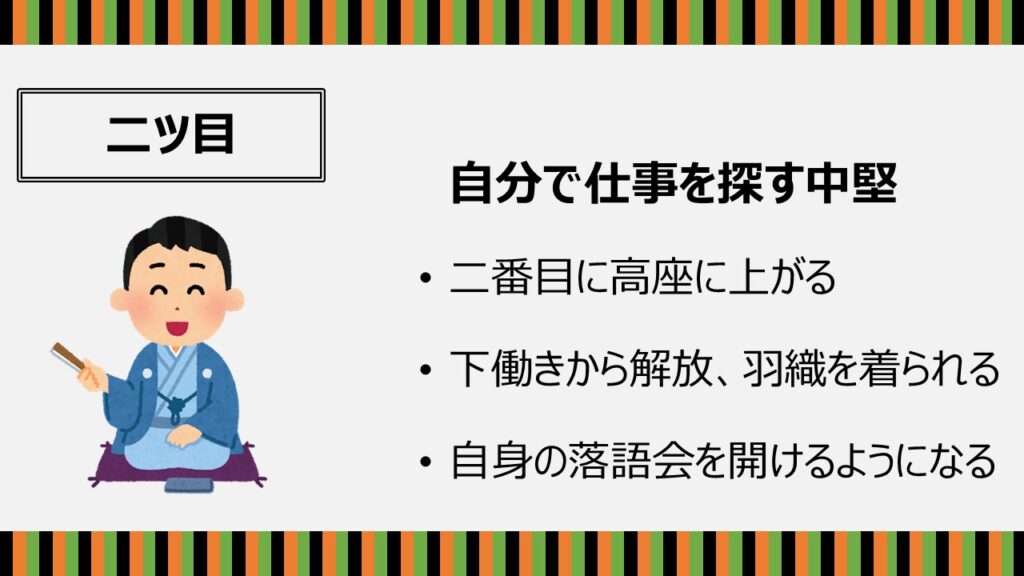

寄席において、二番目に高座に上がる身分の落語家を「二ツ目」と呼びます。

二ツ目になると、楽屋での雑用がなくなり、高座に上がる際にも紋付・羽織を着ることができるようになります。

演目も前座噺以外の中ネタ・大ネタを披露するようになり、寄席以外に自分自身の落語の公演を開けるようになります。

毎日寄席に顔を出す必要はなくなるので時間の余裕ができますが、その分自分で仕事の幅を広げたり、落語の腕を磨いたりと、自己研鑽が重要な時期と言われています。

一般的には10年程度の期間を経て「真打ち」へと昇格しますが、優秀な落語家はそれよりも早く真打ちへと抜擢されることもあります。

先輩である二ツ目を何人も追い抜いて真打ちとなる場合には「○○人抜き」と表現され、近年では、金髪の風貌でお馴染みの春風亭小朝が36人抜きという大記録を残しています。

ついにひとり立ち 「真打ち」

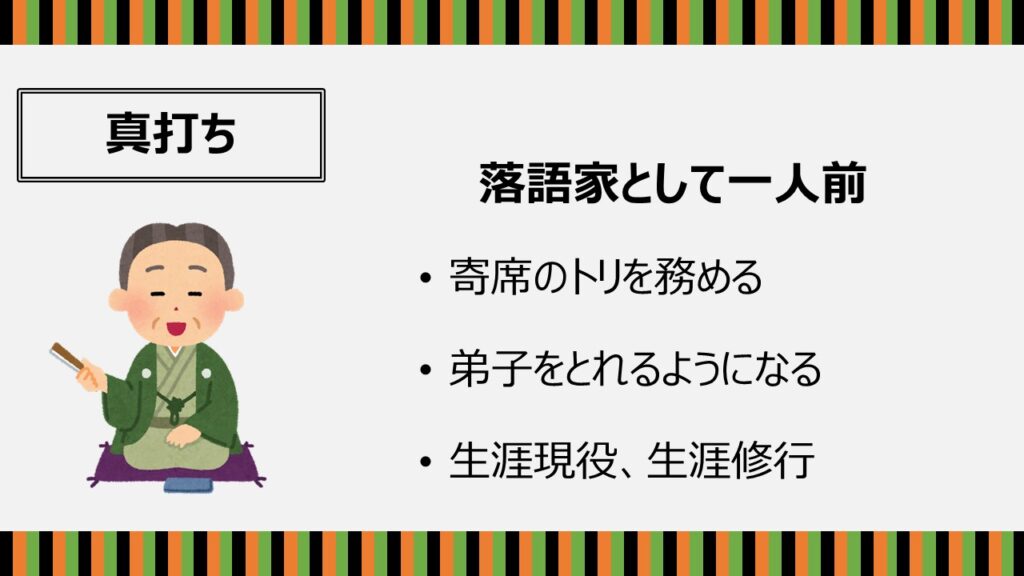

「真打ち」は“師匠”と呼ばれる一人前の落語家です。

寄席においては一番最後の出番(トリ)を務める資格を持ち、弟子をとることもできます。

「真打ち」という言葉の語源は、昔の高座には照明用の蝋燭があり、寄席の最後の出演者がその蝋燭の芯を切って消した(芯を打つ)ことに由来すると言われています。

その日のお客様の一番の目当てとなる看板落語家であり、後進を育てるという面も含め、落語界において大きな責任を担う身分といえます。

真打ちになるまでは約15年

落語の門を叩いた人は、厳格な師弟関係のもと落語のイロハを学び、寄席や落語会での実践の中で落語の腕を磨きながら一人前の落語家を目指していくことになります。

「前座見習い」から「真打ち」に至るまでは、通常15年程度の歳月を要します。

階級としては「真打ち」が最終ゴールですが、多くの落語家は、「落語家は一生ものの職業であり、生涯にわたり修行をしていかなくてはならない」と語っています。

長年に渡り努力を重ね、磨き上げた技術で“ばかばかしい噺”を披露してお客様を楽しませる。

落語家はそんな粋な職業といえますね。

おわりに

今回は「落語家の階級制度」について解説しました。

わかった気になっていただけましたでしょうか?

本記事で興味を持っていただけた方は、ぜひ奥深い「落語の世界」に足を踏み入れてみてください。

以下の記事では、定額聴き放題で落語を楽しめる音楽配信サービスを紹介しています。