日本の伝統芸能「落語」を嗜むうえで知っておきたい名作・定番演目を紹介!

今回は、前座噺の定番である『金明竹』(きんめいちく)について、あらすじや登場人物、楽しむための豆知識をわかりやすく解説します。

記事の最後には、試しに聴いてみることのできるサービスも紹介していますので、ぜひご覧ください。

大人の嗜みの入口として「わかった気になる」を応援する情報を発信しています。

日本の伝統芸能「落語」。そこには磨き抜かれた知性と、今も昔も変わらない人間の機微が満ち溢れています。

落語を楽しむことは、江戸の文化や価値観を知ること、人間の滑稽さや強かさ(したたかさ)を再確認すること、人を惹きつける物語や話し方とは何だろうと考えてみること、です。

そんな大人の嗜みとしての「はじめての落語」を応援するため、落語に関する基本的な知識やおすすめの名作落語を、初心者の方にもわかりやすく紹介します。

すぐに『金明竹』を聴きたい方はすぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービスをどうぞ

『金明竹』(きんめいちく)とは?

『金明竹』(きんめいちく)は道具屋(骨董屋)を舞台とした滑稽噺です。

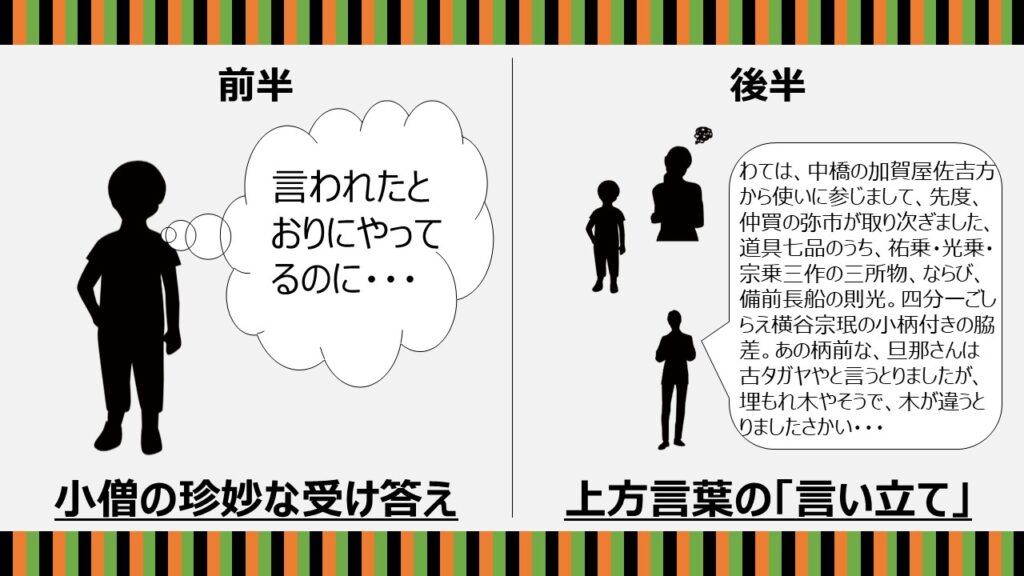

前半は、道具屋の小僧(与太郎)のめちゃくちゃな言動に主人が小言を言ういわゆる与太郎噺、後半は使いの者がまくしたてる、上方言葉(今で言う関西弁)での「言い立て」が見どころの噺です。

演目名の「金明竹」とは、この言い立ての中に登場する七つの道具の中のひとつで、中国から伝来した全体が明るい金色をした観賞用の竹のことです。

舞台、登場人物、あらすじ

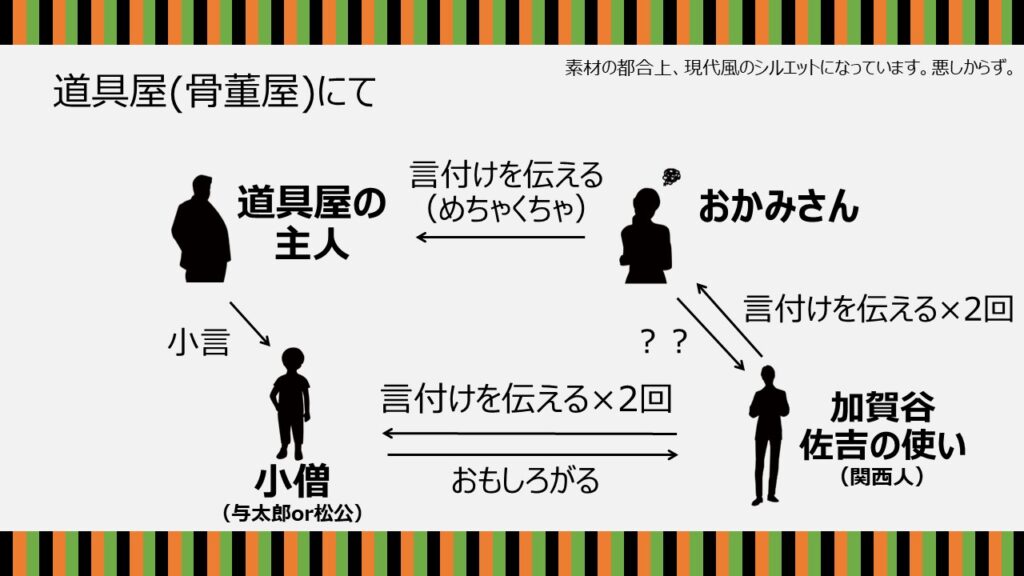

≪舞台≫

・道具屋(骨董屋)の店先

≪主な登場人物≫

・道具屋の主人 (伯父さん)

・道具屋の小僧(与太郎もしくは松公)

・道具屋のおかみさん (伯母さん)

・加賀谷佐吉の使い

≪あらすじ≫

道具屋の小僧が店番をしていると、雨宿りのために軒(のき)を借りたい人、ネズミ捕りのために猫を借りたいお隣さん、主人に目利きを手伝ってほしい同業者など、様々な人がやってくる。小僧が対応するがうまくいかず、小言を言われる。

主人が用事で出かけている間に、取引先(加賀谷佐吉)の使いの者が来て、早口で何かをまくし立てていく。上方言葉であるうえに、業界特有の省略語などもあり、さっぱり内容がわからない。後から出てきたおかみさんも二度同じ話を聞くが、やはりわからない。

主人が帰ってきた後、おかみさんが言付けを伝えるも、勘違いばかりでとんちんかんな内容となってしまう。

≪オチ≫

ダジャレで終わる、いわゆる「地口オチ」

言付けの中にあった“古池やかわず飛び込む水の音”というセリフを基に、以下のやりとりとなる。

おかみさん 「弥市さんが古池へ飛び込んだと言っていました」

旦那 「なに!?あいつには道具を買うための金を渡していた。道具は買ってあるのか?」

おかみさん 「いいえ、カワズ」

落語の入門にはこちらの書籍がおすすめ!

ゼロから分かる!図解落語入門

週刊少年ジャンプで連載中の「あかね噺」もおすすめですよ。

あかね噺 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)

『金明竹』の聴きどころ

この噺は、元は2つであった噺をひとつに合わせたものです。

前半の小僧と主人のやり取りの部分は、『骨皮』という狂言の演目を落語に直したものです。

後半の上方商人が早口でまくしたてる部分はもともと独立した別の噺でしたが、のちに2つあわせて演じられるようになり、『金明竹』と呼ばれるようになりました。

そういった経緯もあり、この噺には前半と後半で異なった笑いどころがあり、そのわかりやすさも相まって、寄席でも人気の高い演目となっています。

前半は主に道具屋の主人と小僧のやり取りで進んでいきます。

その一部を簡単に抜粋してみます。

小僧が店番をしていると、通りすがりの男が「雨宿りのために、軒(のき)を貸してくれ」と店に入ってきます。

もちろんこれは「しばらく軒先にいさせてくれ」という意味ですが、小僧は「軒を持っていかれちゃ困る」と勘違いし、主人が新調したばかりの高級な傘を見ず知らずの人に渡してしまいます。

これを聞いた主人は小言を言います。

「傘には傘の断り方というものがあるんだ。『うちにも貸し傘はあったけれども、長雨が続いたおかげで骨と紙にバラバラになりまして、使い物になりません。焚きつけにでもしようと思って、物置に放り込んであります』と言って断るんだ」

その直後、隣の家のひとが「うちにネズミが出て困っている。お宅の猫をお借りしたい」と訪ねてきます。

小僧はさっき教えてもらった口上で断ります。

「うちの貸し猫は骨と皮にバラバラになっちゃったので焚きつけにしようと思って・・・」

少し間の抜けた若者(与太郎)が、年長者に教えられたことを実行するものの、臨機応変さが足りずに失敗する、というパターンは落語によく見られるお笑いで、通称「与太郎噺」とも呼ばれます。

本人としては「言われたとおりにやったのに・・」「猫には“紙”はないから、咄嗟に“皮”に言い換えた。これが知恵ってもんだ」などと思っているので、主人の小言に納得がいきません。

こういった小僧の珍妙な受け答えと、主人との間の食い違いを楽しむのが、前半部分の聴きどころといえます。

後半は、仲買い業者からきた使いの者が上方言葉で話す難解なセリフが聴きどころです。

道具屋の主人が加賀谷佐吉という仲買い業者へ依頼していた七つの道具に関し、使いの者が状況報告などをする、という内容です。

そのセリフは以下のとおりです。

わては、中橋の加賀屋佐吉方から使いに参じまして、先度、仲買の弥市が取り次ぎました、道具七品のうち、①祐乗・光乗・宗乗三作の三所物、ならび、②備前長船の則光。③四分一ごしらえ横谷宗珉の小柄付きの脇差。あの柄前な、旦那さんは古タガヤやと言うとりましたが、埋もれ木やそうで、木が違うとりましたさかい、ちょっとお断り申し上げます。次は④のんこの茶碗。➄黄檗山金明竹、寸胴の花活け。『古池や蛙飛びこむ水の音』言います⑥風羅坊正筆の掛物。⑦沢庵・木庵・隠元禅師貼り混ぜの小屏風。この屏風な、わての旦那の檀那寺が兵庫におまして、兵庫の坊さんのえろう好みます屏風じゃによって、『表具にやって兵庫の坊主の屏風にいたします』と、こないお言づけを願いとう申します

Wikipediaより。筆者にて道具七品を太字で表記し、番号を追記。

上方の方言に加え、商人特有の専門用語や省略語が含まれており、なかなか理解しにくい内容となっています。

小僧、おかみさんに向けて都合4回も同じ話をした挙句、ちっとも理解されずに終わってしまう使いの方は、とても気の毒な役どころと言えるでしょう。

この使いの者が早口でまくしたてる「言い立て」の部分が、前座の落語家の口慣らしに良いということで、『寿限無』に並ぶ前座噺の定番とされています。

この言い立ての部分を上手く演じると、噺の途中であってもお客様から拍手が起きることもあります。

使いの者が帰ったあと、おかみさんが主人に言付けを伝えるのですが、まったく理解できていなかったのでトンチンカンな内容となってしまう、というのが後半の笑いどころです。

わけのわからないことばかりを言うおかみさんに、主人は「ひとつくらいはっきりしたところはないのか?」と尋ねます。

そして、「古池や蛙飛びこむ水の音」という部分をもじったオチへと続いていきます。

実際に落語を聴いている側としても、使いの者が話していることの大半はわからないけれど、「古池や蛙飛びこむ水の音」という松尾芭蕉の有名な句だけは耳に残りやすいので、オチの面白みを感じやすい構成になっています。

言い立てを流暢で軽快に進めつつも「古池や蛙飛びこむ水の音」をいかに印象付けておくか、というのも、この噺を演じる際のポイントではないかと思います。

楽しむための豆知識

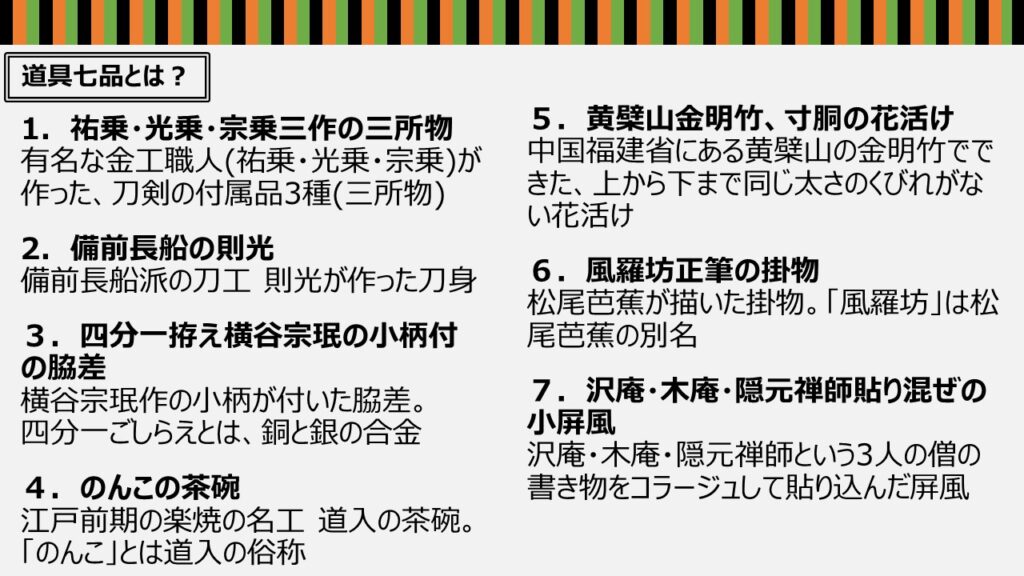

『金明竹』をより楽しむためには、使いの者が話している道具七品がどういったものかを知っておくといいかもしれません。

この七品については、言い立ての細かい内容の違いや言葉の切れ目の解釈によって諸説ありますが、今回は三代目三遊亭金馬の噺に基づく一説を解説します。

- 祐乗・光乗・宗乗三作の三所物

祐乗(ゆうじょう)、光乗(こうじょう)、宗乗(そうじょう)は、室町時代の有名な金工職人の名前。

三所物(みところもん)は、刀剣の付属品である目貫(めぬき)・笄(こうがい)・小柄(こづか)の3品。 - 備前長船の則光

備前の国、長船派の刀工である則光が作った刀身。 - 四分一ごしらえ横谷宗珉の小柄付きの脇差

江戸中期の彫金職人横谷宗珉作の小柄が付いた脇差。四分一ごしらえとは、銅と銀を3:1の割合で混ぜた合金。 - のんこの茶碗

江戸前期の楽焼の名工 道入の茶碗。「のんこ」とは道入の俗称。 - 黄檗山金明竹、寸胴の花活け

中国福建省にある黄檗山の金明竹でできた、上から下まで同じ太さのくびれがない花活け。 - 風羅坊正筆の掛物

松尾芭蕉が描いた掛物。「風羅坊」は松尾芭蕉の別名。 - 沢庵・木庵・隠元禅師貼り混ぜの小屏風

沢庵・木庵・隠元禅師という3人の僧の書き物をコラージュして貼り込んだ屏風。

以上7品です。

内容を詳しく見てみると、いずれの品も超一級の品であることがわかりますね。

すぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービス

代表的な前座噺であり、四代目橘家圓喬、三代目三遊亭圓馬、三代目三遊亭金馬などが得意とした演目としても有名な『金明竹』。

今すぐ『金明竹』聴いてみたい!という方のために、YouTubeで聴けるもの、音楽配信サービスで聴けるものを紹介します。

YouTube 三遊亭竜楽の一席

三遊亭竜楽という落語家が運営している「三遊亭竜楽の和菓子チャンネル」。

基本的には竜楽さんおすすめの和菓子を紹介するチャンネル(笑)なのですが、独演会で収録した音源もいくつかアップされています。

この三遊亭竜楽さん、日本語を含め、仏語、西語、伊語、葡語、独語、中国語、英語と、8か国語で落語を演じている方で、これまでに世界55都市で180回以上の外国語落語公演を行っている方だそうです。

Amazon Music Unlimited 立川志らくの一席

Amazon Music Unlimitedでは、TV番組でもおなじみの立川志らくの『金明竹』を聴くことができます。

立川志らくさんの『金明竹』は、加賀屋佐吉の使いがなぜか関西弁を話す外国人という独特なアレンジが施されており、立川流らしい一筋縄ではいかない落語に仕上がっています。

Amazon Music Unlimitedは、月額定額制の音楽配信サービスですが、最初の30日間無料でお試しできます。

Amazon Music Unlimitedの30日間無料お試しはこちらおわりに

今回は定番演目『金明竹』について解説しました。

わかった気になっていただけましたでしょうか?

本記事で興味を持っていただけた方は、ぜひ奥深い「落語の世界」に足を踏み入れてみてください。

以下の記事では、落語を月額定額で楽しめる音楽配信サービスについて、内容や料金を比較して紹介しています。