日本の伝統芸能「落語」を嗜むうえで知っておきたい名作・定番演目を紹介!

今回は、誰もが知っている定番演目『時そば』(ときそば)について、あらすじや登場人物、楽しむための豆知識をわかりやすく解説します。

記事の最後には、試しに聴いてみるためのサービスも紹介していますので、ぜひご覧ください。

大人の嗜みの入口として「わかった気になる」を応援する情報を発信しています。

日本の伝統芸能「落語」。そこには磨き抜かれた知性と、今も昔も変わらない人間の機微が満ち溢れています。

落語を楽しむことは、江戸の文化や価値観を知ること、人間の滑稽さや強かさ(したたかさ)を再確認すること、人を惹きつける物語や話し方とは何だろうと考えてみること、です。

そんな大人の嗜みとしての「はじめての落語」を応援するため、落語に関する基本的な知識やおすすめの名作落語を、初心者の方にもわかりやすく紹介します。

すぐに『時そば』を聴きたい方はすぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービスをどうぞ

『時そば』(ときそば)とは?

『時そば(ときそば)』は、そばの代金を誤魔化そうとした男の失敗を描いた滑稽噺です。

「落語といえばコレ!」というくらい有名な演目ですので、落語にあまり馴染みがない方でも一度は耳にしたことがあるかもしれません。

江戸っ子の威勢の良さや、そばの屋台という風習、人真似の末の失敗というわかりやすいストーリーなど、落語の入門に最適な演目です。

舞台、登場人物、あらすじ

≪舞台≫

・とある夜の路地

≪主な登場人物≫

・そば屋

・客1 (うまく勘定を誤魔化す)

・客2 (真似した末に失敗)

≪あらすじ≫

とある夜、男が二八そばの屋台を呼び止め、そばを注文する。男はそば屋の屋号が良いと褒め、割り箸はきれいで良いと褒め、さらに器、汁、そばの細さ、ちくわの厚さなどを次々に褒めながら、うまそうにそばを啜る。

食べ終わった男は、一文銭を一枚一枚数えながらそば屋の手の上に乗せていく。「一、二、三、四、五、六、七、八・・」と数えたところで、「今何時だい?」と時を尋ねる。そば屋が「九つです。」と答えると、「十、十一、十二、十三、十四、十五、十六。ごちそうさん!」と十六文を数え上げ、すかさず去っていく。そば屋の応答である「九」の分、代金の一文を誤魔化したわけである。やたらとそば屋を褒めていたのも、このための布石というわけ。

このやりとりを物陰から見ていたもうひとりの男がいた。男は鮮やかな手口に感心し、自分も同じことをやってみようと考える。

翌日、気が急いて早めに通りに出た男は、さっそくそば屋の屋台に声をかけ、そばを注文する。しかし、彼がつかまえたそば屋は昨日のそば屋とは全く違い、ひとつも褒めるところがないひどい有様。欠けた器に伸びたそば、まがい物のちくわ麩などを無理やり褒めながら、何とか食事を終える。

男は、例の勘定に取り掛かる。「一、二、三・・・八。今何時だい?」

≪オチ≫

そば屋 「へい、四つです。」

男 「五、六、七、八・・・」

男は不味いそばを食わされたうえ、勘定を余計に取られてしまう。

落語の入門にはこちらの書籍がおすすめ!

ゼロから分かる!図解落語入門

週刊少年ジャンプで連載中の「あかね噺」もおすすめですよ。

あかね噺 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)

『時そば』の聴きどころ

落語の定番といえば、人のしくじりや失敗を描いた滑稽噺。その滑稽噺の中でも最も有名なのが『時そば』ではないでしょうか。

うまくいった人のやり方を状況が違うのにそのまま実践して失敗してしまうというのは、落語によく見られる笑いのパターンです。

そのような噺の中でも『時そば』は、特に一人目の男が次々にそば屋を褒めていく場面に代表される、江戸っ子らしいチャキチャキとした語り口が魅力の噺です。

「贔屓なんてほどのことはできねぇがな、お前のところの行灯みたら一杯は食うことにするぜ」

「おれはそばっ食いだからよ、匂い嗅げばわかっちまうんだ。こりゃ鰹節を奢ったな」

などなど、(白々しいお世辞ではありますが)江戸っ子らしいセリフを多く楽しむことができます。

また、『時そば』の聴きどころと言えば、勢いよくそばを啜る場面。

落語家はこのそばを啜るシーンを扇子を箸に見立てて演じますが、まるで本当にそばを食べているような臨場感を出しながら演じられるかが、落語家の腕の見せ所になります。

ちなみに『時そば」は、元々上方落語の演目であった「時うどん」を、江戸噺として移植したものです。

移植の際、そばとうどんの食べ方や啜る音には違いがあるはずとして、そばとうどんの演じ方の違いが模索されたと言われています。

楽しむための豆知識

『時そば』をより楽しむため、背景や噺の中に出てくる言葉をいくつか解説します。

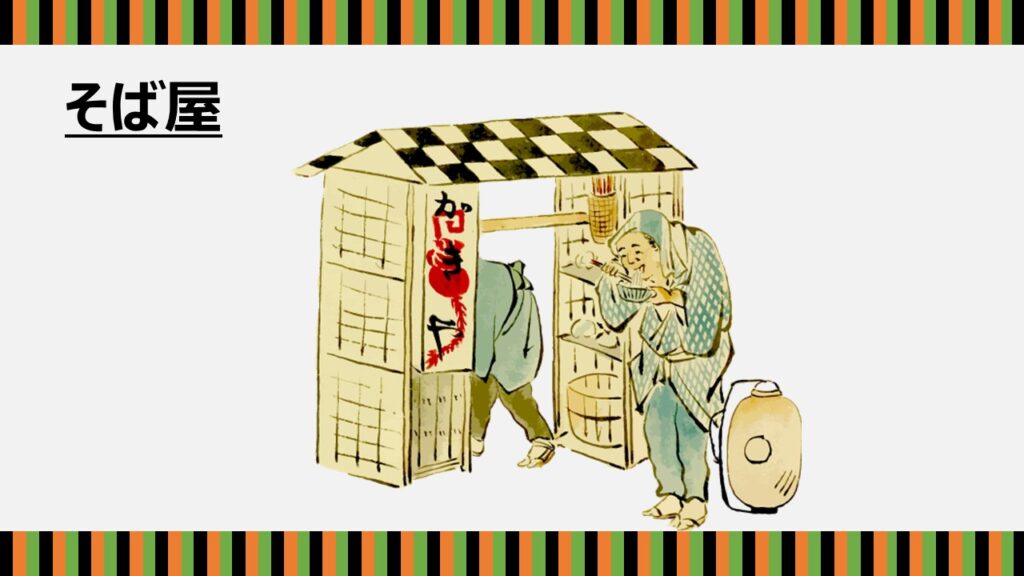

- 江戸のそば屋

『時そば』に登場するそば屋は店舗型ではなく、夕刻から深夜にかけて屋台を担いで蕎麦を売り歩く「夜鷹そば」。

これは、夜の通りで商売を行う街娼(通称「夜鷹」)が好んで食したことから広まった呼び名であると言われています。

現代の屋台とは異なり、二つの屋根付きの棚のようなものに棒を渡し、それを前後に担いで歩くようなスタイルとなっています。

屋台には湯を沸かすための火やそばつゆを入れた鍋、丼や箸を入れるザルなど、狭いスペースにさまざまな道具がコンパクトに収納されていました。

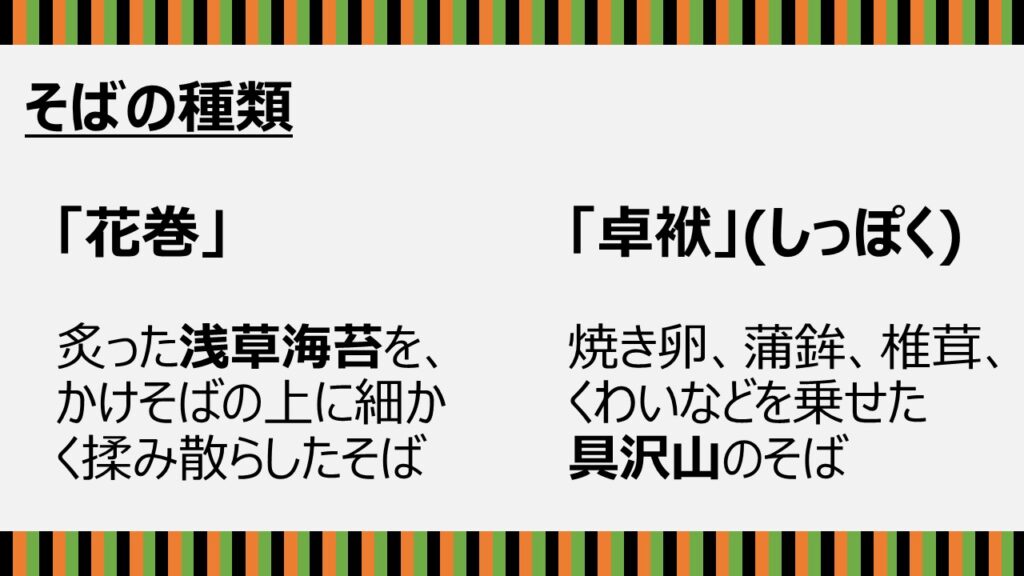

- そばの種類

『時そば』の噺には、一般的に「花巻」と「しっぽく」という二つのそばの名前が登場します。

「花巻」とは、炙った浅草海苔をかけそばの上に細かく揉み散らしたそばのことです。元々は「花撒き」と書いたのではないかと思われます。

なぜ“花”なのかには諸説ありますが、「浅草海苔が“磯の花”と呼ばれていたから」、「海苔を散らした様子が花のように見えたから」などが由来となっていると言われています。

「しっぽく」とは、焼き卵、蒲鉾、椎茸、くわいなどを乗せた具沢山のそばのことです。長崎を発祥とする「卓袱(しっぽく)料理」に由来します。

諸外国との交易の玄関となっていた長崎において、中国料理や西洋料理を土台とした日本風の宴会料理として発展したのが「卓袱料理」です。

卓袱料理のメニューの中に、うどんやそうめんの上に野菜や魚介類を乗せたちゃんぽんのような料理がありました。これを参考に上方で生まれたのが、様々な具材を乗せた具沢山のうどんである「しっぽくうどん」、さらにそれが江戸に伝わり、そばへとアレンジされたのが「しっぽくそば」であると言われています。

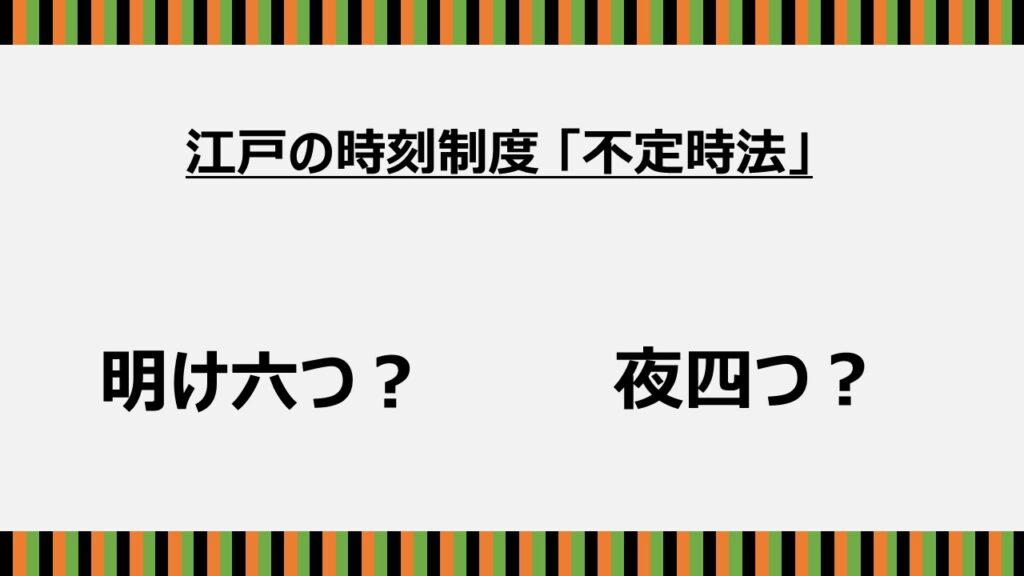

- 不定時法

江戸時代の時刻制度は、現在とは異なる「不定時法」でした。

『時そば』のオチは、この不定時法を前提としており、前日の男が「九つ」の時刻に勘定をしたのに対し、翌日の男は少し早く通りに出てしまったために「四つ」の時刻に勘定をして失敗することになります。

不定時法については、以下のサイトでわかりやすく解説されていますので、ぜひご覧ください。

すぐに聴けるYouTubeや音楽配信サービス

今すぐ『時そば』を聴いてみたい!という方のために、YouTubeで聴けるもの、音楽配信サービスで聴けるものを紹介します。

特にAmazon Music Unlimitedで聴ける『子ども落語集』の一席はとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。

YouTube 微笑亭吉野の一席

テレビ愛知YouTubeオフィシャルチャンネルより、愛知大学落語研究会の微笑亭吉野さんの一席。

プロの噺家の方ではありませんが、独特な間の取り方と平易な言葉遣いが特徴の、とても聴きやすい一席となっています。

Amazon Music Unlimited 『子ども落語集』

Amazon Music Unlimitedでは、『子ども落語集』というアルバムの中で、柳家三之助さんの『時そば』を聴くことができます。

『子ども落語集』は、お子さまの集中力が続きやすい10〜20分程度に演目のエッセンスを凝縮した落語コンテンツです。

“子ども落語”とは言いながら、本格的な古典落語と遜色ないクオリティとなっていますので、子どものみならず大人の入門編としてもおすすめです。

Amazon Music Unlimitedは、月額定額制の音楽配信サービスですが、最初の30日間無料でお試しできます。

Amazon Music Unlimitedの30日間無料お試しはこちらなお、『子ども落語集』のCD版は、全話台本つきで、わかりやすい落語文章(ルビつき)やことばの説明も載っています。

親子で落語を聴いてみたい方にぴったりの商品ですので、CDでの購入もおすすめです。

おわりに

今回は定番演目『時そば』について解説しました。

わかった気になっていただけましたでしょうか?

本記事で興味を持っていただけた方は、ぜひ奥深い「落語の世界」に足を踏み入れてみてください。